物忌という一つの言葉には複数の意味が存在します。ひとつ目は、神事・祭祀において行動を慎み、身を清める「斎戒」と同じ意味で使われる物忌。二つ目は、伊勢神宮などの大社に置かれた神職名としての物忌。そして三つ目が、穢れに触れた者、災厄や怪異現象に遭遇した者や、占いによって物忌日が事前に決まっている者が、人との接触や外出を避け、自宅に籠ることを意味する物忌です。

物忌(ものいみ)とは?

物忌という言葉自体は、平安時代以前からすでに存在しており、「モノ(霊的、神聖にかかわるもの)+イミ(清浄なもの、清浄にすること)」という意味がありました。はじめは身を清め、自身の「穢れを祓う」ことを意味し、神への崇敬を内包する言葉でしたが、平安時代になると、神がもたらす災厄に遭遇した際に「穢れを忌避する」意味が加わります。こちらは神への崇敬よりむしろ、畏怖の念が強くなりました。

つまり、物忌は「神聖なもの(モノ)に触れる際に、心身の穢を祓い、身を清める(イミ)」行為の意味に、後から「神(モノ)がもたらす災厄を忌避(忌み)する」行為の意味が加えられたという経緯があるのです。

穢れを祓う物忌

では、穢れを祓う物忌とは何でしょうか。

「斎戒」と同義の物忌は、神社で行われる祭祀の前後に、祭祀参加者が飲食や行動を慎み、身を清める行為を指す言葉です。より具体的に言えば、喪を弔う、病を問う、死刑・刑罰を執行する、穢れに触れる、音楽をなす、肉を食べるという6つの禁止行動(六色禁忌)を慎み、禊(水で身を清め、心身の不浄や穢れを取り除くこと)を行うことを意味します。

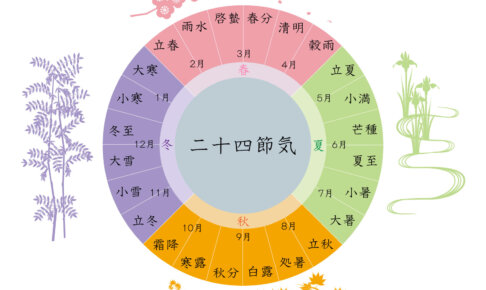

そして、物忌の期間については、祭祀の規模によってそれぞれ異なっており、小祀は1日、中祀は3日、最大規模の祭祀である大祀(大嘗祭)では1か月と期間が定められ、重要な祭祀ほど物忌期間も長くなりました。さらに、この物忌期間は、祭祀前後に行う散斎(あらいみ)と、当日に行う致斎(まいみ)に分けられます。特に致斎の方は、祭祀に関わることだけに集中する期間とみなされたため、直接関係のない日常業務を行うことも禁止するなど、行動が厳しく制限されました。

また、この物忌は天皇も例外ではなく、11月に即位後はじめて執り行われる一代一度の大嘗祭では、天皇自身も10月からの散斎期間を前に御禊を行い、当日も小忌御湯の儀(入浴斎戒)を行うなど、神と対座する前に厳重な物忌が求められたのです。

次に、神職名としての物忌は、伊勢神宮に置かれていた神職の一つを指します。これは、伊勢神宮の年中行事を記した『皇太神宮儀式帳』や『止由気宮儀式帳』などの文献にその文字が確認できます。この物忌という神職には、童女、童男、つまり穢れのない身体を持つ者が、神に仕える者として選ばれました。また、当人が幼いため補佐役として、「物忌父」という役職が置かれることもあったようです。伊勢神宮だけでなく、平安時代には春日社・鹿島社など、その他の大社にも同様に見られる役職でした。

「斎戒」と同義の物忌は、天武天皇のころからはじまり(途中200年程の中断はあったものの)平成天皇に至るまで、大切に守られてきた大嘗祭の中にも見られる行為です。また、神職としての物忌も、現代の伊勢神宮の鎮地祭において、小学生女児が務めるなど、少しずつ形を変えながらも長く引き継がれています。つまり、どちらの物忌も、古代から現代まで続く伝統的な風習なのです。

穢れを忌避する物忌

それに対して、平安時代に加えられた穢れを忌避する物忌はどうだったのでしょうか。

この物忌は、穢や怪異に触れた者、または、陰陽師の占いによって事前に物忌日が指定された者が、外部との接触を断ち、自邸に籠る行為を意味します。そのため、祭祀や境内など、特定の時期や場所に限らず、むしろ貴族たちの日常生活の中に組み込まれていった風習と言えそうです。

日記や物語にも記述が見られ、当時の貴族社会や文化に、より深く根付いたものだったのでしょう。実際、『御堂関白記』には物忌という言葉が幾度となく登場しますが、そこには、物忌が陰陽師の占いをもとに必ず2日間に渡って行われていたこと、藤原道長が物忌を重く受け止め時には内裏へ参ることを中止したことが記されています。

当時の文献にあるように、物忌が貴族の生活にまで影響を及ぼすようになった背景には、当時の思想が関係しています。平安時代の貴族たちは、自分たちの身のまわりに起こる怪異現象(正確に言えば自然現象)や、人体を襲う悪夢や病も、すべて神によるものと信じていました。

怪異現象の例としては、内裏内や邸宅に犬やカラスなどが侵入するといった、鳥獣が起こす現象、神社境内の大木が倒れるなどの植物の異変、さらには虹が立つなどの気象現象などさまざまです。現代では自然現象は、生物学・地質学・気象学などで、また、悪夢や病も医学を根拠として解析が可能ですが、科学技術が未発達の平安時代の人々にとっては、「なぜそんな現象が起こったのか」を正確に理解することはまだ不可能でした。そのため、当時の人々は自然現象や病といった理解できない未知の現象の原因を、人知を超えた存在、つまり神によるものに違いないと結論づけるよりほかなかったのです。

特に平安中期以降の貴族たちは、未知の現象がもたらす大きな不安や恐怖を和らげるために、科学者ではなく、陰陽師を頼るようになります。天文・暦・時間などの専門知識を持つ有識者であり、日や方角の吉凶を占う卜占(六壬式占)や呪術を行う専門技術者でもあった陰陽師を、当時の貴族たちは精神的な拠り所としていました。藤原道長の祖父である藤原(九条)師輔が、子孫のために書き残した『九条殿遺誡』には、「属星の名を称すること」、「鏡を見て顔を点検すること」、「暦を見て日の吉凶を知ること」など、当時の貴族の朝の日課が記されていますが、これを見ると占星術、観相学、忌日・凶方の勧申といった陰陽道の影響が、貴族の生活習慣にも深く浸透していたことがわかります。

また、仏教によって「現世利益」や「極楽往生」への関心が同時期に高まり、現世で慎み穢れを嫌う風潮が人々の間で高まっていたことも無関係ではないでしょう。当時の貴族たちは物忌を、未知の現象への回避行動、つまり自身の穢れを「祓う」というより、降りかかる穢れを事前に「忌避する」行動として捉えていたように思われます。

物忌の歴史

「穢れを祓う物忌」にしろ、「穢れを忌避する物忌」にしろ、物忌という言葉の背景には必ず神の存在があります。一方は、人が神域に入り、神と対する時に失礼のないよう、心身を清浄に整える礼儀作法、あるいは、神に仕える清浄な者を意味しており、人の神に対する崇敬の姿勢がうかがえます。そして、もう一方は、原因不明の異変が生活に入り込んだ時、あるいは肉体を病が襲った時の対処行動を指しており、これには神がもたらす災厄(災害や病、その先の死)を恐れ、自身を守りたい願う人の欲と、神への畏怖の念が感じられるのです。

【参考文献】

・川出清彦『祭祀概説』(学生社、1978年)

・阿部猛、義江明子、相曽貴志・編『平安時代 儀式年中行事事典』(東京堂出版、2003年)

・岡田莊司『事典 古代祭祀と年中行事』(吉川弘文館、2019年)

・岡田米夫『日本史小百科 <神社>』(東京堂出版、1977年)

・倉本一宏・訳『御堂関白記 上・中・下』(講談社、2009年)

・小嶋菜温子、倉田実、服藤早苗・編『王朝びとの生活誌』(森話社、2013年)

・山下克明『陰陽道の発見』(日本放送出版協会、2010年)

・繫田信一『知るほど不思議な平安時代 上・下』(教育評論社、2022年)

・三宅和朗「古代伊勢神宮の年中行事」(『史学』72号1-59P、2003年)

・小林理恵「御簾を下す;平安期返納の物忌に関する一考察」(『古代学』(奈良女子大学古代学学術研究センター)4号43-51P、2012年)