方違えとは

方違えは、目的地が凶方位にある場合、一度別の方角で一晩過ごし、迂回してから目的地へ向かうことをいいます。陰陽道の九星気学に基づく風習で、方違えが必要か否かは、陰陽師の勘申(凶方位の調査・報告)によって判断されていました。特に平安時代中期から院政期にかけてさかんに行われましたが、その方法は大変複雑で手間のかかるものでした。それにもかかわらず貴族の生活に大きく影響するほど習慣化した理由としては、当時の人々の死生観との関係が考えられます。

方位神と節分方違え

方違えは、凶方位を事前に把握し、その方角に向かうことを避けるための行動です。では、この凶方位とは何でしょうか。

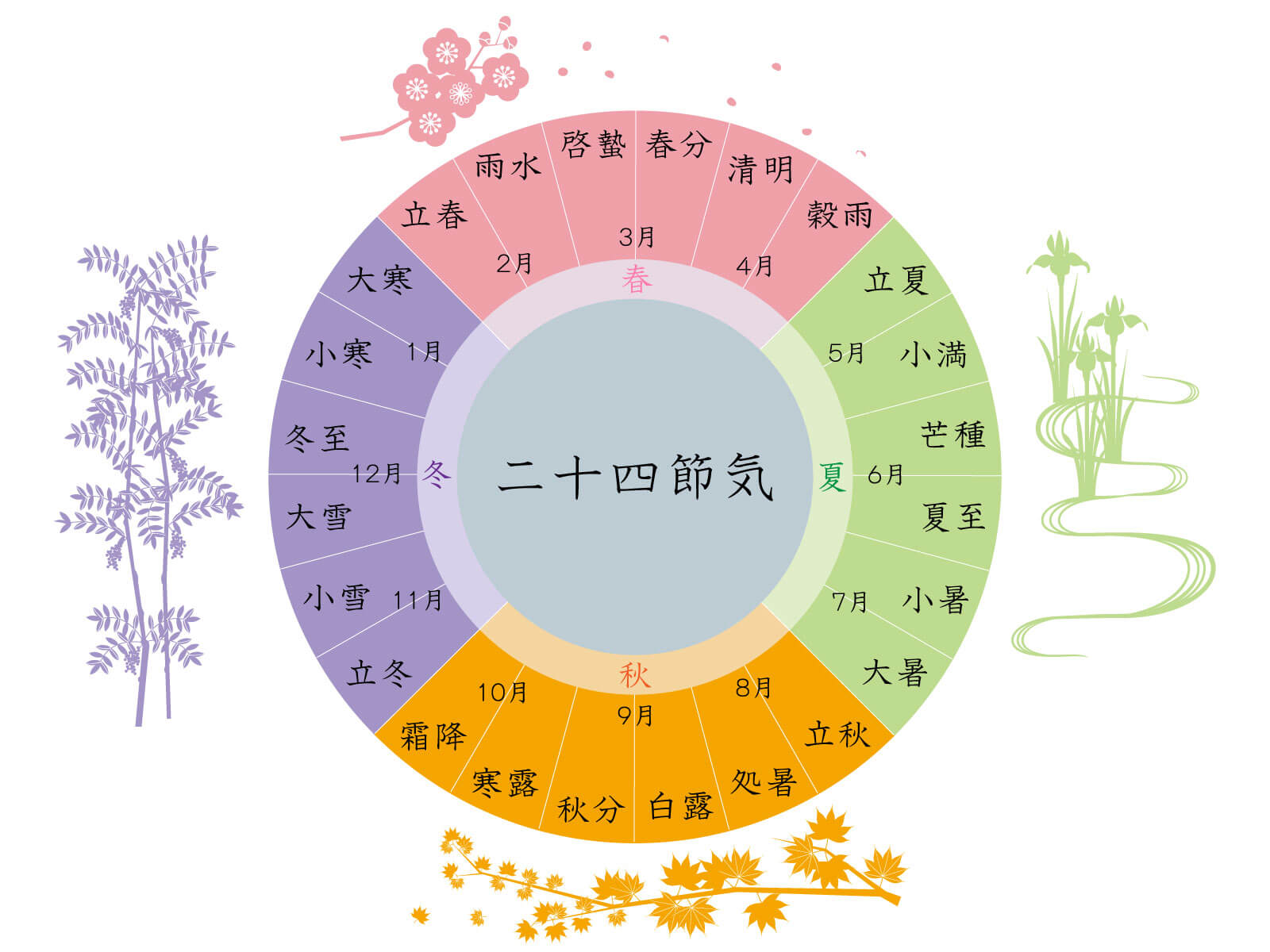

現代でも鬼門(北東)が禁忌の方角として知られていますが、平安時代では、凶方位は複数あり、しかもその方角は北東のように固定されているものではありませんでした。当時は、凶方位にいるとされる陰陽道の神―方位神(その内の凶神)たちが、年単位、季節ごと、あるいは一日おきに四方を移動して位置を変えるため、それに伴って凶方位も日ごとに移り変わっていくものと考えられていたのです。

方違えに関係する方位神として、以下の6柱が挙げられます。

①大将軍:3年ごとに移動(別称「三年ふさがり」)。ただし、60日間隔で遊行がある。

この神のいる方角での造作、修理は忌避された。

②天一神:5~6日間隔で移動。(別称「なかがみ」)入京、参内、出行、帰家は忌避。

③太白神:毎日移動。(別称「一日めぐり(ひとひめぐり)」)出行、帰家は忌避。

④王相神:四季ごとに移動(春=東、夏=南、秋=西、冬=北)。

造作、修理、起土、移従、出行は忌避。

⑤金神:1年ごとに移動。ただし、5日間隔で遊行。遊行、移転、造作は忌避

⑥土公神:方位神ではないが、四季ごとに居場所を変える(春=釜戸、夏=門、秋=井戸、冬=庭)ため同様に忌避された。

他にも、個人の年齢によって毎年方角が変わる八卦法の神々(八卦忌)もいました。

以上に挙げた複数の神々の存在と、それぞれ異なる周期での移動は、次第に貴族たちの生活を拘束していきました。つまり、何か予定がある場合は、事前にその都度、一人一人異なる凶方位を陰陽師に調査させ、その結果次第では方違えが必要となったのです。また、同じ2地点間の往復(自宅と勤務先など)でも、方違えが必要な日と、不要な日が生じたため、貴族たちは毎日のように具注歴(当時のカレンダー。年間の日付や行事、月の満ち欠け、日の出入りとともに忌日、凶方位も記載されていた)で凶方位を確認することが日課となりました。

そして、方違えの方法も方位神によってさまざまでした。

たとえば節分方違え(立春・立夏・立秋・立冬の日の前日に行われる方違え)―特に大将軍が移動する節分(立春)方違えは、本人名義の家を出発点とする場合、立春前日を初日として以降45日間、毎夜毎夜繰り返さなければなりませんでした(45日間を一期としたため「四十五日方違え」とも)。さらに、寅・巳・申・亥年の立春の方違えは大将軍の他に、八卦法の神々、王相神の移動も重なるため、それぞれの方位に配慮した、さらに複雑な方違えが求められたのです。

この節分方違えに関する記述は、当時の歴史書や貴族の日記、物語や随筆にも見ることができます。

「すさまじきもの。(中略)方違へに行きたるに、あるじせぬ所。まいて節分などはいとすさまじ」(『枕草子』23段「すさまじきもの」より)

「今夜節分なり。(中略)女院は出雲路の辺に御すと云々。また御車を立てながら御すと云々。大殿、関白殿も御方違すと云々。三年大将軍北方にあるべきにより万人方違す」(『中右記』長承三年正月三日条より ※甲寅年)

これらの史料からも、節分方違えが重視され、ほぼすべての貴族たちに関わる習慣であったことがわかります。方位神、そして方違えという習慣は、それだけ深く貴族たちの生活に影響を及ぼしていたのです。

現代の我々からすれば、出掛けるたびに方角を気にして必要があれば手間でも迂回するルートを選ぶという行動パターンは、非常に面倒に感じられます。では、平安時代の貴族たちは何故、手間のかかる方違えを習慣としていたのでしょうか。

死と生存

方違えの習慣化の背景にあるものとして、当時の人々の死生観が考えられます。

度重なる自然災害や病に対して科学的な解明がまだ不可能だった平安時代。人々は、個人を襲う病や祟り、社会全体を襲う疫病や自然災害、そして、その先にある死を恐れ、やがてそれらの災厄をもたらすと考えられていた、人ならざるもの―怨霊、物怪(気配)、鬼、精霊、神を恐れるようになります。そして同時に死を遠ざけ、生存する手段を模索し始めるのです。

平安時代前期(9世紀前半)、祟りによる被害拡大を防ぐため、政治の犠牲となった早良親王や橘逸勢といった怨霊たちを、神格化し鎮めようとする動きが見られました。実際当時は、富士山や開聞岳の噴火、陸奥国の大地震など地方での災害の他、天然痘などの流行病、平安京を襲う洪水など、貴族たちの身近なところで起きる災害も相次ぎ、多くの犠牲者が出ました。

当時、これらの疫病・自然災害によって民(社会全体)が苦しむのは天皇の悪政によるものとする儒教的な思想も見られましたが、藤原良房による摂関政治が始まる頃には、儒教的な思想は弱まり、疫病や自然災害も神々によるものとする国風的な思想が主流となります。このような思想の普及は、貴族たちの神への畏怖と吉凶への関心をより高めました(ただし、この思想の普及には、災害発生時に政治責任を問わない、また病についても政治との因果関係はないとする意図もあったようです)。

そして、平安時代中期から院政期にかけて(10世紀以降)、1052年を末法元年と定める仏教の「末法思想」への関心が高まります。これは地獄や極楽といった死後の世界への関心の高まりを意味しますが、一方で貴族の間では、個人の現世利益を陰陽道に求める傾向がみられるようになります。安倍晴明などの有名な陰陽師が登場し、勘申・卜占、また冥界の神々に延命・長寿を願う泰山府君祭などの呪術的な祭祀がさかんに行われるようになるのもこの頃です。末法という先の見えない時代に、いかに生存し続けるか。おそらく、神へ意識を向けることは、貴族たちにとって、ある種の延命措置となっていったのでしょう。

医療技術が未発達の時代において、病は完治の難しいものであり、自然災害もまた全く予測のできない未知の恐怖でした。死と隣り合わせの状況にあった当時の貴族たちは、死を招く神を恐れつつも、生存のために神への配慮を欠かしてはならない状況に置かれていたといえます。

方違えの機能

このような当時の人々の死生観のもと、方違えという習慣は、貴族たちの死や神への恐れと現世利益の願いもあって、むしろ積極的に行われていた習慣だったと考えられます。確かに、陰陽道に基づく方違えの習慣化は、藤原氏の摂関政治や、著名な陰陽師の台頭といった政治的なそれぞれの思惑も少なからず影響しています。しかし、いずれにしろ根底にあるのは死への恐れです。方違えは、得体の知れない恐怖や死をもたらす神を崇めつつも遠ざける行動といえます。また同時に方違えは、貴族たちにとって、現代の心理学に基づく緩和ケアのように、死への恐怖からくる精神的な苦痛を、少しでも和らげる心の支えでもあったのでしょう。

【参考文献】

・倉田実編『ビジュアルワイド 平安大事典 図解でわかる「源氏物語」の世界』(朝日新聞出版社、2015年)

・池田亀鑑『平安朝の生活と文学』(角川書店、1964年)

・山下克明『陰陽道の発見』(NHK出版、2010年)

・繁田信一『陰陽師と貴族社会』(吉川弘文館、2004年)

・繫田信一『安倍晴明 陰陽師たちの平安時代』(吉川弘文館/2006年)

・村山修一『日本陰陽道史総説』(塙書房、1981年)

・増尾伸一郎「泰山府君祭と〈冥道十二神〉の形成」(田中純男編『死後の世界 インド・中国・日本の冥界信仰』東洋書林、2000年)

・安田政彦『災害復興の日本史』(吉川弘文館、2013年)

・北村優季『平安京の災害史』(吉川弘文館、2012年)

・加納重文「方違考」(『中古文学』24巻42~58p、1979年9月)

・中島和歌子「四十五日の方違は大将軍神を忌むことをめぐって―『蜻蛉日記』等の注釈の部分的修正―」(『語学文学』56巻27~44p、2017年12月)

・金井徳子「金神の忌の發生」(『史論』2巻119~133p、1954年11月)