平安時代の女性のファッションといえば十二単。多くの人があの重たそうな装束を思い浮かべるのではないでしょうか。平安貴族の女性が着ていたので、「お姫様が着るもの」だと思っている人が多いのでは?

しかし、あれは正式には五衣唐衣裳(いつつぎぬからぎぬも)または女房装束といい、ピッタリ12枚の衣を重ねて着ていたわけでもありません。そして、「女房装束」という名からわかるとおり、人に仕える女性が仕事の際に着ていた装束でした。

五衣唐衣裳

絵で紹介してみてもちょっとわかりにくいかもしれませんが、十二単がどんな種類の衣で構成されているかを簡単に説明してみましょう。下に着るものから順に並べてみます。

- 小袖

まずは小袖を身につけます。室町以降になると小袖は武家の女性が日常で着る衣服として定着しますが、このころの小袖は下着の役割を持っています。色は白。

- 打袴(紅色のもの)

下には袴を着用。神社で巫女さんが履いているようなものではなく、裾はとても長い袴。足は完全に通さず、引きずって歩きます。足がむき出しになることはありません。そもそも平安時代の女性は室内では基本膝立ちで歩きます。

- 単衣・単(ひとえ)

次は単。色や柄に決まりはなく、平絹や綾が用いられました。赤や緑、白が多かったようです。単衣の袖はほかの衣よりも長めで、すべて着用したときに見える一番下の衣となります。

- 五つ衣(いつつぎぬ)

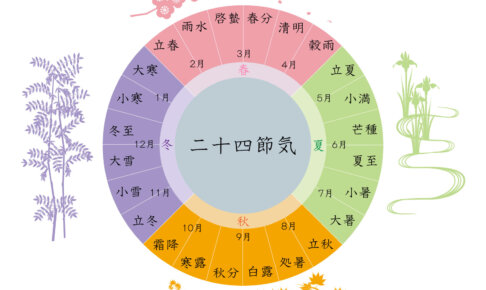

五つ衣とは袿のこと。これを5枚重ねて着るので「五つ衣」といいます。実際にはもっと重ねることも多かったようですが、平安末ごろになると5枚で定着しました。物語などでよく襲(かさね)の色の描写がありますが、当時の女性たちはここにこだわりました。季節によって色の組み合わせを考え、ファッションを楽しんだのです。

- 打衣(うちぎぬ)

袿と表着の間に着る衣です。種類としては袿と同じ。色は紅色や濃色(こきいろ/※少しくすんだ暗い紫色。あずき色のような色)が基本だったようです。

- 表着(うわぎ)

これも袿ですが、袿の一番上に着るので「うわぎ」と呼びます。襲の色を見せるのがおしゃれなので、下の衣がよく見えるように少し袖が短く作られています。

- 唐衣(からぎぬ)

一番上に着る衣です。丈は短く、綾・浮織物で仕立てられることが多かったようです。奈良時代には袖がありませんでしたが、平安時代の初めごろに袖がつくようになりました。最上層の衣なので、もっとも優美で華やか。地位によって模様や色目はことなりますが、よく見るのは地文の柄ですね。

- 裳(も)

上のイラストを見るとわかると思いますが、後ろに長くのびているプリーツ状の布。実際にはここまできっちりと折り目はついていませんが、これが裳です。腰から下に着用しました。左右にのびるちょっと長い帯のようなものは引腰(ひきごし)というものです。平安時代の女性の成人の儀式を「裳着(もぎ)」「着裳(ちゃくも)」といいますよね。裳は成人した女性が着用するもので、子どもはつけませんでした。なお、時代によっては裳の上に唐衣、という場合もあります。

宮中に出仕している女房が身につける

十二単は主に、宮中に出仕している女性が着用するものでした。男性の装束でいうところの束帯(そくたい)にあたる正装です。後宮にいる女房たちです。たとえば紫式部や清少納言、彼女らも宮中では十二単姿でした。

高貴な人の正装のように思うかもしれませんが、紫式部や清少納言より身分の高い、すなわち彼女らの主人にあたる定子や彰子は、宮中でこれほどかっちりとした衣装は着ていません。人に仕える者の仕事着なので、もっとも身分の高い女性は日常で着用することはなかったのです。

たとえ皇后の親族であっても同じ

宮中では正装の十二単を。これはたとえ後宮でナンバー1の皇后の親族であっても同じです。後宮に入った后妃たちの母や姉妹が入内のとき一緒に後宮へ入ることもありますが、その際彼女らは十二単姿でなければなりませんでした。親であっても姉妹であっても、後宮の中では后妃に仕える人だったからですね。

暑い夏はどうしていたの?

十二単が女房の正装だといっても、さすがに夏は暑いはず。京都の夏は今でも暑いですが、それは当時でも同じだったでしょう。

そんなときでも十二単でいなければならなかったのか。簡単にいうと答えはイエスですが、そうはいっても暑いものは暑い。『源氏物語』を読んでみると、こんな場面がありました。

暑くて暑くて氷を抱く女房たち

『源氏物語』「宇治十帖」の中の「蜻蛉」巻。

氷を物の蓋に置きて割るとて、もて騒ぐ人々、大人三人ばかり、童とゐたり。唐衣も汗衫も着ず、みなうちとけたれば、御前とは見たまはぬに、白き薄物の御衣着たまへる人の、手に氷を持ちながら、かくあらそふをすこし笑みたまへる御顔、言はむ方なくうつくしげなり。

「蜻蛉」巻『源氏物語』(校訳・注:阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男『新編日本古典文学全集』/小学館)より

薫が女一の宮の姿を垣間見る場面ですが、女性たちはそうとも知らず自由に過ごしています。氷を何かの蓋に置いて割ろうと騒ぐ人たち。唐衣も汗衫(かざみ/女児の上着)も着ずにくつろいでいるので、薫はこの場に主人である女一の宮はいないのかと思ってしまう。

つまり、通常なら唐衣を脱ぐなんて主人の前でしていい姿ではないということですね。

しかしよく見ると、白い薄絹の表着姿の女一の宮が手に氷を持って微笑んでいた。がっつり主人の前だったわけです。こんなふうにだらけても仕方ない暑さだったのでしょう。それだけ打ち解けた空間だということでもあるのでしょうか。もしかすると物語の中だけでなく、現実にもよくある光景だったのかもしれません。

このあとも女房たちは割った氷を頭にのせたり胸に抱いてみたり、とんでもなくだらしない姿だったと描写されています。当時氷は高級品で貴人しか手に入れることのできないものでしたが、それが手に入らないところではどうしていたのでしょう。もっと気崩していたのかもしれません。

いわば現代のスーツ 日常では着なかった

このように、十二単(五衣唐衣裳)は貴人に仕える女性たちの女房衣装でした。現代でいうところのスーツ。あれだけ重ねるのでとても重く、肩が凝ったのではないでしょうか。着ていてくつろげる服装だったとは思えません。

女性たちは、日常ではもっとゆったりした袿姿で過ごしました。小袖に打袴(紅色/未婚者や若い女性は濃色)を履き、その上に単衣と五つ衣など袿を羽織ります。裳は着用しないので袿の前はとじず、ただ羽織るだけ。かなりゆったりした姿になります。

いわゆる小袿(こうちき)姿ですが、女房達は主人を前にしない場(自宅など)ではこの姿でした。後宮で働く女房だって自宅にもどれば姫君だったり女主人だったりしますから。自分より身分の低い者の前では遠慮なくくつろいだ格好になれたのです。

貴人の日常着も小袿姿

女房の主人である后妃や、上流貴族の姫君たち。高貴な人たちは家でくつろぐ際には小袿のスタイルでいました。

なんとなく、身分の高い人ほどゴージャスな装いをするイメージがあるかと思いますが(中国や西洋など)、平安時代の貴族社会では高貴な人ほどゆるっとくつろいだ装いをしたのです。もちろん、定子や彰子のような中宮だって五衣唐衣裳を着用することもありますが、日常ではそこまで重装備はしませんでした。