2013年に公開されたジブリの高畑勲監督作品『かぐや姫の物語』は、誰もが知る「かぐや姫」もとい『竹取物語』を原作とする映画ですね。

この映画がなぜ絶賛されたのか、それは現代社会にもつながるジェンダー問題、フェミニズムにも関わる内容だったこと。これが大きいように思えます。

『竹取物語』をざっくりとしか知らない人にとっては、あの映画はただ単に原典をなぞったものかもしれません。しかし、高畑監督はあのシンプルな古典作品からよくぞここまで登場人物の感情を拾い上げてくれた。原作を知る人ならまずそこに驚き、称賛を贈ったのではないでしょうか。

『竹取物語』をベースに、現代人が観て刺さるテーマ。それが『かぐや姫の物語』だと思うのです。

「私」として生きたい

この映画のかぐや姫は、生まれた瞬間から裳着を済ませた大人の女性になるまでを丁寧に描かれています。

幼いかぐや姫、成長が早いので「タケノコ」と呼ばれますが、野山で育ったため外を駆け回るのが大好きな子どもでした。映画のオリジナルキャラクターである捨丸兄ちゃんたちと遊ぶのが好きで、このころのかぐや姫にとって世界は輝いて見えていたでしょう。

突然世界が変わったのが、幼児から少女へと変わるころ。翁は竹からあふれ出る衣や金を持ち帰っては、その「意味」について考えます。そして「姫を都へ連れて行って姫君らしい暮らしをさせること」が使命なのだと思い至ります。この翁の決断はかぐや姫にとってまったくうれしいものではなく、突如幸せな世界から切り離され、面白みのない都での暮らしが始まるのです。

都で貴族の姫君と同等の暮らしを始めるかぐや姫。お歯黒をしたり、眉を剃って化粧をすることに疑問を持ちます。「お歯黒をしたらおもいきり笑えないし、眉を落としたら汗が目に入る」と。

かぐや姫は特別な存在なので、ちょっと習えば筝の琴だってすぐに完璧に演奏してしまいます。手習いも同じ。無味乾燥な暮らしの中で唯一見つけた楽しみが、小さな箱庭づくりでした。媼もかぐや姫と同じように都での生活になじめず、表では着飾って裕福な奥方をやっているものの、奥ではひっそりと昔のような暮らしをしているのです。

土を触って虫や花を愛でる。これがかぐや姫の楽しみでした。このあたりの描写は『堤中納言物語』のなかの「虫めづる姫君」と通じるものがあります。この作品も「女性らしさ」から外れた姫君を描いたもので、高畑監督は参考にしたのだと思います。

もともと「虫めづる姫君」自体が「かぐや姫」の系譜にある作品なのですが、『かぐや姫の物語』はそれを逆輸入した形ですね。

嫌なものは嫌

かぐや姫は、この考えがはっきりしていました。本当は都で暮らしたくないし、化粧をするのも嫌。姫の美貌のうわさを聞きつけてやってきた5人の貴公子たちにも、無理難題を突き付けて追いやろうとしますね。

ただ、その考えは次第に変化していきます。

裳着を済ませ、屋敷に大勢の貴族らを招いて宴を催した日。かぐや姫はただ飾り立てられ、人から見えない奥の奥に座っているだけ。表では大勢の人々が三日三晩騒いでいるのですが、そこにかぐや姫がいようがいまいが関係ないではないか、と思い至る。おまけに、「どれだけ美しいのか姫を見せろ」「本当はぶすなんじゃないか」と、下卑た言葉も聞こえてくる。

かぐや姫はここで絶望し、激しく怒ります。

こんなことまで言われなければならないのか。

女であるというだけで、美しいというだけで、記号・物として扱われる。そこに「自己」があるかどうかは関係ない。翁にとって、そして彼らにとって、そこに「美しい姫」があること。それだけなのです。

この激しい怒りは、自分が物として扱われたことにあったのだと思います。

どこまでも追いかけてくる月

この映画のなかで素晴らしいなと思った描写のひとつが、この場面の月でした。かぐや姫はものすごい形相で、ものすごい速さで走り抜けていくのですが、激しさや怒りが強調された姫とは裏腹に、背後にぽつんとある月はどこまでも静かに、しかし確実に追いかけてくる。

筆者は子どものころ、車の窓から見える月がいつまでも追いかけてくるのが不思議でした。果てしなく遠いものほどそういうふうに見えるのだと知るのは大人になって原理を知ってからですが、ここの描写はその原理をうまく取り入れています。

ぽつんと小さな月が画面の遠くのほうにあるだけなのですが、姫の「動」に対してあまりにも「静」かである月は、逆に目立って見えました。

かぐや姫は罪を犯して月から地球へ送られた人です。地球での暮らしは「罰」でした。もっとも、姫としてはそんなことは関係なく自由に生きたかったでしょうね。しかし月は「見ている」。どこまでも追いかけてくるのはその象徴のよう。罪を忘れないように。これが罰だということ、そしていつかは帰るのだということを忘れないように。

最初は遠くに小さくあるだけだった月は、最後姫が倒れこんだときには大きくなっています。怒りと悲しみに震える姫の激しさよりも、白く穏やかな月こそが恐ろしい場面です。

抗っても逃れられない運命

もうここまでで姫は「女として生きること」に絶望しているのですが、「生きていたくない」とまで思わせたのは御門でした。何度も入内しろと迫られ、姫が拒むと翁の手引きで屋敷へ。後ろから抱きすくめられたときのかぐや姫の表情は印象的でした。

「私がこうすることで喜ばぬ女はいなかった」

もはやネタとなっている御門の台詞ですが、かぐや姫にとっては笑い事ではない。時の帝にこわれて入内すること。これは確かに、女として最高の名誉です。ただ、誰もが喜ぶと思ったら大間違いだよ、ということ。

物語では、王子様に見初められてプリンセスになることが幸せとしてよく描かれます。この『かぐや姫の物語』という作品は、その古典的なハッピーエンドに疑問を投げかけているのです。「それって本当に幸せなの?」と。

かぐや姫は絶望を通り越して「ここにいたくない!」とさえ思い、月に救援信号を送ってしまいました。地球での生活が残りわずかだと悟った姫は媼や翁との別れを惜しみ、虫や花を愛でて幸せに暮らしたことを思い涙します。しかし、自ら助けを呼んでしまい月に帰ることになってしまった。

月の人々からしてみたら「それみたことか」でしょう。「お前は間違っていたのだ」と。

本当にそうでしょうか?かぐや姫が助けを呼ぶことは予定調和だったはずです。美しい衣や金を竹から出し、姫君となるよう仕向けた。これはそもそもかぐや姫が望んだ暮らしではなかったはず。すべてそうなるように仕向けられたことでした。

月の人々はいったい何なのか

ジェンダー問題として見るとき、あの月の人々は何なのか。おそらく、「常識」とか「社会」とかがそれにあたるのではないでしょうか。そういう意味では、月の人々は翁や都の男たちと同じですね。

結局かぐや姫は生きにくい世の中に抗おうとして、敗北してしまいました。その抗おうとしたものが「女はこういうもの」という常識や社会規範です。そしてその社会の中心たる男。かぐや姫はそれに負けてしまったのでした。

当時の社会とは、そういうものだったということを描いているのです。かぐや姫や翁たちがどれほど抵抗しても、月から迎えに来た天人たちはびくともしない。これは言い換えれば、当時「こんな社会は間違ってるよ」とはみ出した人がいても、どうにかなるわけなかったよね、というたとえです。

かぐや姫の敗北に焦点を当てた

原作の『竹取物語』は「ふしぎな昔話だなあ」という感じですが、この映画を観終えたときの感情ってどうでしょうか。とても悲しくて切ない。その感情は尾を引きます。

原作との印象の違いは、映画が「かぐや姫の敗北・絶望」に焦点を当てたことにあると思います。広く言えばかぐや姫というか、あの時代に生きた女性の絶望なのですが。

ヨーロッパの童話でも日本の古典でも、典型的な物語をこれほど現代的価値観に根差して描いたものはなかったでしょうね。だからこそ、人を惹きつける魅力がある作品なのだと思います。

最後、地球を振り返ったかぐや姫は記憶がないはずなのに涙します。絶望してもなお、本当はそこにいたいのだと思う何かがあること。それもまた切ないのです。

原作『竹取物語』は淡々と描く作風だけど

ところで、原作の『竹取物語』はどんな作品なのか、少し触れておきましょう。

映画のストーリー展開はほとんど『竹取物語』をなぞっています。それなのになぜこうも違うのかというと、原作は「起こった出来事」を淡々と描いているだけだからです。このころの物語というのは、あまり人物の心情を細かく描きません。いわゆる「モノローグ」というものがない。だから、かぐや姫が何を思っていたのか、見えてきにくいのです。

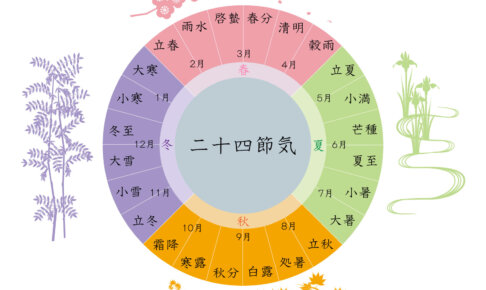

これが変わり始めるのが『源氏物語』以降のこと。比べてみると、格段に登場人物の心情描写が増えているのがわかります。なぜ変わったのか。それは物語が女性作者によってつくられるようになったことに関係があるかもしれません。

平安時代の女性の価値観を現代人の私たちと同じようにみることはできませんが、例えば『源氏物語』の作者・紫式部の日記などを見ると、「小さいころから兄よりも優秀だったが、父には女だからと残念がられた」なんていう内容がちらほら。女が漢学をやっても意味がない時代でした。紫式部はそういう世の中を「生きにくいなあ」と思っていたように感じます。

そうしてみると、私たちと同じ感覚では当時を語れないとしても、意外と「男中心の社会の生きづらさ」は同じように感じていたのではないか。そのように見えてくるのです。

『源氏物語』以降、女性主人公の物語がいくつも登場します。『とりかへばや物語』や「虫めづる姫君」。いわゆる「ふつうのお姫様」ではない彼女らの物語の根底には『竹取物語』があるのです。

古典作品を捉え直すこと

高畑監督の作品を振り返ってみると、『おもひでぽろぽろ』なんて本当に女性をありのままにとらえていますよね。男性なのになぜそこまで女の気持ちがわかるのか不思議なくらい。ジブリは女の子を主人公とした作品も多いですが、高畑監督の作品の女主人公はちゃんと「生きている人間」として描かれているんです。人の内面をとらえるのがすごくうまい人だなあと思います。

そういう人が作ったからこそ、『かぐや姫の物語』は古臭い物語ではなく、今の私たちにも響く生きた物語となったのでしょう。

『かぐや姫の物語』に限らず、近年では大昔からある古典作品のとらえなおしが進んでいます。例えばディズニーの『アナと雪の女王』もそう。よく見直すと『美女と野獣』や『リトル・マーメイド』あたりからその片鱗はありましたが、もう「待つ女」の物語ではなくなりました。「いつか王子様が」なんて曲まである『白雪姫』とは対照的です。

自分の人生は自分で切り開いていく。アニメーションではそういう捉え直しがされるようになってきました。最たるものが『アナ雪』。もう「幸せ=王子との結婚」ではありません。

世界でそういう動きがある今、『かぐや姫の物語』は日本の中での嚆矢となったのではないでしょうか。