「清少納言こそ、したり顔にいみじうはべりける人」。

これは紫式部が清少納言を評した有名な言葉です。これは紫式部が書いた日記『紫式部日記』の記述。「清少納言って本当に得意顔で偉そうな人」という言葉から始まり、一切ほめることなく清少納言こき下ろされています。

ライバル関係にあったといわれる紫式部と清少納言

二人が属した立場

平安中期、一条天皇の後宮には、藤原道隆を父に持つ定子と、藤原道長を父に持つ彰子とがいました。ひとりの天皇に対して複数の妻妾がいるのはごく普通のことですが、中宮位が与えられるのはひとりだけ。その決まりを覆したのが一条朝の後宮でした。

もともと定子が第一の后として存在し、一条天皇とも仲睦まじい夫婦だったといわれています。そこに割って入ったのが彰子です。定子の家は道隆の死をきっかけに傾いていき、摂関家の権力は道長のほうへ移っていきました。

いくら夫婦仲がいいといっても、天皇の婚姻には政治の力が働きます。家の後ろ盾を失った定子は後宮での地位も失いつつあった。彰子が入内したのはそんなころだったのです。

二人の父親である道隆と道長は同じ兼家を父に持つ兄弟で、家族です。しかしこの時代、摂関家にもなると、我先に出世しようと娘を后がねにしたりと権力をめぐって争いがあるのが常でした。定子と彰子もいとこ関係にありますが、後宮ではお互いに家の将来を背負ったライバルです。

そんな二人にそれぞれ仕えたのが、清少納言と紫式部でした。

定子サロンのできごとを綴った『枕草子』、彰子の出産を記録した『紫式部日記』

清少納言は定子に仕え、定子サロンでの日々を『枕草子』に綴っています。この作品は清少納言が好きなことを適当に書いたのではなく、定子の輝かしい日々を世に残す、そんな動機もあったとされています。

一方、紫式部は彰子に仕え、彰子の出産を『紫式部日記』に記しています。また、『源氏物語』執筆も道長に依頼されてのことである、という説もありますね(わずか12歳で入内した彰子に一条天皇が興味を示すように)。

二人はそれぞれ道隆・道長に才女として見込まれ、サロンに送り込まれたのです。単にお姫様のお世話をする女房として存在したわけではなく、姫の教養を高める、またサロンの品位を上げる存在でした。

彰子にはほかにも赤染衛門や和泉式部らが仕えていますが、どちらも平安を代表する歌人です。道長が彰子サロンづくりにいかに力を入れていたかがわかりますね。

そういうわけで、シンプルに考えると一条天皇をはさんで、道隆陣営(定子、清少納言ほか)、道長陣営(彰子、紫式部、赤染衛門、和泉式部ほか)と対立構造になっているというわけ。

それで平安朝の代表的な女流作家の二人がライバル関係にある、と一般的に言われているのです。

宮中にいた時期は重ならない

しかし、二人が宮中に出仕した時期は重なりません。そもそも二人の主人である定子と彰子の年齢が一回り近く違うため、後宮にいた時期もあまり重ならないのです。

清少納言が定子に仕え始めたのは、正暦4(993)年ごろ。そこから10年もしない長保2(1000)年に定子は出産によって亡くなってしまい、清少納言は宮仕えを辞めて藤原棟世と再婚し任国へ下ったとされています。

紫式部はどうかというと、彰子に仕え始めたのがだいたい寛弘2(1006)年ごろ。そこから数年間宮仕えをしたとされていますが、清少納言が宮仕えを辞めてから6年の空白期間があることがわかります。

清少納言は『枕草子』にあるように数々の有名な貴公子(藤原公任・藤原行成・藤原斉信など)とも親交があるなど宮中では有名な人物でした。また『後撰和歌集』の撰者でもある歌人・清原元輔の娘としても名が通っていたでしょう。

それまで宮仕えしたことのない紫式部でもうわさに聞く程度には知っていたのではないでしょうか。ただ、清少納言のほうが紫式部の存在を認知していたかどうかはわかりません。もちろん『源氏物語』が世に広まってからは知っていたでしょう。

『紫式部日記』の清少納言評

問題の清少納言評ですが、『紫式部日記』にはこのように記されています。

清少納言こそ、したり顔にいみじうはべりける人。さばかりさかしだち、真名書きちらしてはべるほども、よく見れば、まだいとたらぬこと多かり。かく、人にことならむと思ひこのめる人は、かならず見劣りし、行末うたてのみはべれば、艶になりぬる人は、いとすごうすずろなるをりも、もののあはれにすすみ、をかしきことも見すぐさぬほどに、おのづからさるまじくあだなるさまにもなるにはべるべし。そのあだになりぬる人のはて、いかでかはよくはべらむ。

『紫式部日記』(校注・訳:中野幸一『新編日本古典文学全集』/小学館)より

かなり長いですが、簡単に訳してみると「清少納言って得意顔で利口ぶって漢字を書き散らしてるけど、よく見たら足りないところもある。人より優れたところを見せようと振る舞う人はゆくゆくは悪くなる一方だと決まってる。こんな人たちの行末がいいわけないよね」という感じ。

最初から最後までほめるところがありません。漢字を書き散らすことに関しては、紫式部自身も学者を父に持っていて漢詩の知識も十分にあったので、女の身で偉そうに漢詩の知識をひけらかす清少納言の振る舞いには思うところがあったのでしょう。

並んで批評されている和泉式部や赤染衛門、丹波守の北の方などはよくない点を挙げながらもほめているところはあります。最初から最後までこき下ろす清少納言評はかなり目立ちます。

では紫式部は清少納言を認めず見下していたのか。実はそうでもなさそうなのです。

「春はあけぼの」いいじゃん!

「春は、あけぼの。やうやう白くなりゆく、山ぎはすこし明りて……」。

『枕草子』冒頭の有名な一説です。今でこそ「春はあけぼの」、はいはい春は明け方がきれいってね~、と枕草子の描写はありきたりなものと思えるかもしれませんが、当時はそうではありませんでした。

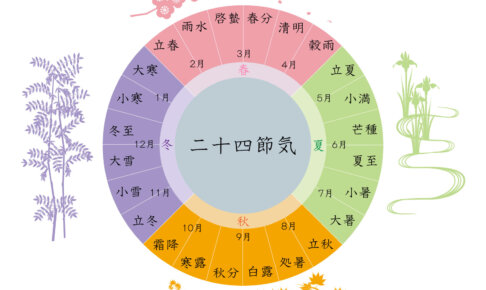

春はあけぼの。夏は夜。秋は夕暮れ。冬はつとめて。

清少納言が四季の美しさを挙げていったのは、どれも「時間」です。確かに、明け方の太陽の光や夏の夜の涼しさ、秋の夕暮れのちょっと切ない感じや冬の早朝のひんやりした空気に吐く息の白さなど、その時間にしかない良さはあります。

でも、どうでしょうか。「春は何がすてき?」と聞かれたら「桜!」と即答しませんか?春といえば現代の私たちにとって桜。それは平安時代も同じで、和歌でも春の定番といえば桜、または梅、動物なら鶯。夏ならほととぎす、秋は雁や紅葉、菊の花、冬は雪。

その季節にしかない花や動物、景色を詠んだ和歌が多いのです。もちろん時間帯を和歌に入れたものもありますが、これほど印象的に表現した作品がほかにあったでしょうか?

そもそも「あけぼの」という言葉。存在はしていましたが、平安時代初期には見られない表現でした。和歌では『後拾遺集』以降によく用いられた表現で、平安中期以降に流行した言葉だとされています。

平安中期ごろの流行語イコール清少納言が流行らせたとは言えませんが、1000年以上経っても色鮮やかで印象的な表現、『枕草子』以外にないでしょう。

平安時代、勅撰集の和歌は春・夏・秋・冬がそれぞれ部立になっていて、季節の和歌は誰もが詠んでいました。しかし、「春は明け方、夏は夜、秋は夕暮れ、冬は早朝がいいよね!」と普通の人が考えもしない意外なことを言ってのけたのは清少納言その人です。

清少納言が素晴らしい感性を持っていたというのは、この冒頭からすでにわかるのです。

さて、この「あけぼの」という言葉、紫式部も『源氏物語』で使っています。

つれづれなる夕暮、もしはものあはれなる曙などやうに紛らはして

『源氏物語』「明石」巻(校注・訳:阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男『新編日本古典文学全集』/小学館)より

「朝のしみじみとした風情の明け方」、こういう表現で使われています。

あれだけ日記で痛烈に批判しておきながら、清少納言が用いた表現を自分の作品に使っている。これが『枕草子』の影響だとは言い切れませんが、紫式部は『紫式部日記』の冒頭を季節の描写から始めています。こういうところも清少納言を意識していたのでは?と思える理由となっています。

日記では批判していますが、口には出さないものの認めるべくは認めていた。紫式部自身優れた作家であったからこそ、清少納言の感性は認めざるを得なかったのではないでしょうか。

こうしてみると、清少納言側の紫式部評がないことが残念に思われます。

紫式部は彰子サロンを盛り上げなければならない立場

清少納言を全力で否定していたわけではなかった紫式部。彼女が『紫式部日記』の中であれほどこき下ろしたのには、紫式部が置かれていた立場に理由があったと考えられます。

清少納言が『枕草子』を書いた動機のひとつには、当時定子の父・道隆が亡くなり、兄の伊周は左遷……定子サロンにもかげりが見え始めるなか、定子サロンがいかに素晴らしいかを世に知らしめる意図があったと言われています。

『紫式部日記』もそれに近いものがあったと考えられます。

世はすでに道長の天下、とはいっても、一条天皇と定子はとても仲睦まじく、彰子が入り込む隙間はないほどだったとか。人々も「あのころの定子サロンは輝かしかった」と知っている。

紫式部は、彰子サロンを上げるために定子サロンを下げる必要がありました。そのやり玉にあげられたのが目立つ清少納言だったのではないでしょうか。こちらを持ちあげるのに他方を下げる、あまりいい方法とは言えませんが、後から後宮に加わった彰子サロンはもともとそこに存在した強大な定子サロンの評価を下げでもしないと、目立つことができなかったのかもしれません。

ちょっと炎上商法のようですが……。